Ein Erdbeben erschüttert den fiktiven Eifelort Lorchheim, im nahegelegenen See kommt ein Schwimmer durch eine Gasblase ums Leben, und auf der Weide fällt eine ganze Schafherde tot um.

Alle Vorzeichen für einen (regionalen) Weltuntergang sind da, aber an einen unmittelbar drohenden Vulkanausbruch will zunächst nur die attraktive Geologie-Doktorandin Daniela Eisenach (Yvonne Catterfeld) glauben.

Die Topliga der deutschen Filmschauspieler dieser Zeit - darunter Heiner Lauterbach, Katharina Wackernagel, Matthias Koeberlin, Katja Riemann, Christian Redl und Achim Rohde - hat zunächst mit ganz anderen menschlichen Problemen zu kämpfen.

Und so nimmt das Verhängnis seinen Lauf...

Vulkanisches Erbe als Wirtschaftsmotor

Die gewaltigen Eruptionen vor rund 13.000 Jahren haben wohl zunächst alles Leben in der näheren Umgebung ausgelöscht. Spätere Siedler konnten die Hinterlassenschaft der Vulkane aber gut nutzen:

Es ist archäologisch belegt, dass bereits in der Antike Kelten und Römer in beachtlichem Maße Tuff und Lava abgebaut haben. Von diesen Aktivitäten profitierten dann indirekt die Bierbrauer, die im 19. Jahrhundert insgesamt 28 Brauereien in Mendig gründeten, da die unterirdischen Lava-Keller ganzjährig konstante (Kühl-)Temperaturen von 6-8°C bieten.

Tourismus und Nachhaltigkeit

Heute vermarktet sich die Vulkaneifel als ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Wanderfreunde und Geologie-Begeisterte.

• Der UNESCO-Geopark Vulkaneifel ist geprägt von Vulkankegeln, Mineralwasserquellen und einer großen Dichte an besonderen Naturphänomenen.

Die Landschaft wird zu einem Lehrbuch der Erdgeschichte.

• Im interaktiven Lava-Dome (Mendig) erfährt der Besucher alles über die Entstehung der Eifelvulkane und kann sogar einen simulierten Vulkanausbruch miterleben.

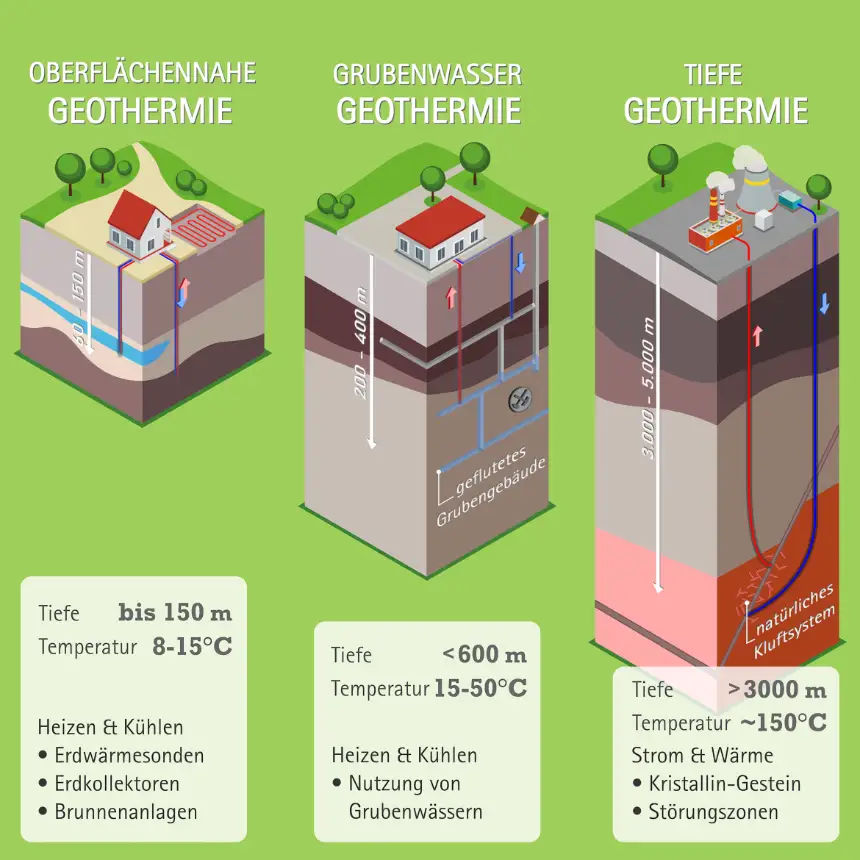

Geologen haben in den letzten Jahren herausgefunden, dass die vulkanische Aktivität der Vulkaneifel noch nicht abgeschlossen ist. Das eröffnet eine interessante Perspektive für die Entwicklung erneuerbarer Energien – die Tiefe Geothermie.

Diese Technologie nutzt die enorme Wärme im Erdinneren, um Strom und Wärme zu erzeugen. In einer Region wie der Vulkaneifel, wo die geothermischen Prozesse besonders aktiv sind, könnte dies ein entscheidender Schritt zu einer nachhaltigen Energieversorgung sein.